共有「持分だけ」の処分と共有「物全体」の処分は、どのように違いますか?

共有持分は各自で処分できますが、共有物全体を処分するには共有者全員の同意が必要です

共有持分は各共有持分権者のものなので、自分の一存で処分できます。ですが、共有物全体の処分については、共有持分権のある人すべての同意が必要です。

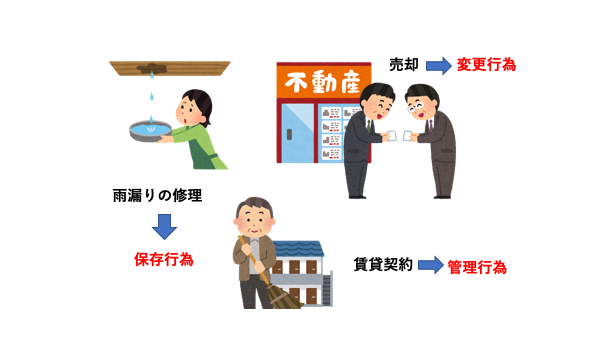

処分は最大の変更行為

売却など「処分」は最大の変更行為

「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。(民法251条)」

とされています。

「変更」とは、保存や管理のような「現状を維持すること」や「そのものの性質を変えない利用や改良」以上の行為で、「処分」はその最大の行為と言えます。

そのため、共有物全体の処分については、共有持分権のある人すべての同意が必要なのです。

例えば、相続した共有名義の不動産を売却したいと考えても、1人でも反対する人がいれば売却できません。また、連絡が取れなくて、意思の確認ができない場合も同様です。

共有名義人に反対者や連絡が取れない人がいると処分できない

共有持分の処分は個人の自由

一方、共有持分は各共有持分権者個人の所有物なので、他の持分権者に相談することなく処分するのも自由です。

自分の一存で自分の持分を処分してしまっても、問題もありません。

複数の相続人で相続した不動産を売却したいけれど、一部の相続人が反対している等の理由で売却が難航しそうな場合には、自分の持分を売却してしまうのも一つの方法です。