共有名義の土地をそれぞれの共有者で分けることができますか?

共有名義の土地を分けることは可能ですが、共有者全員の協力が必要です

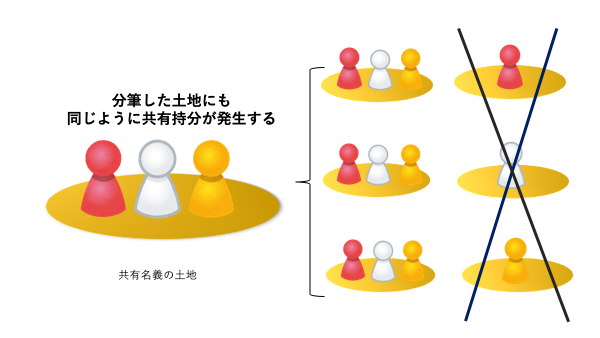

共有名義人は分筆した土地それぞれに共有持分があります

共有名義になっている相続した土地を、共有持分の割合で分けてしまえば良いのでは?と考えがちですが、想像以上に難しい手続きが必要です。

今回は、共有名義の土地の分筆について解説しましょう。

分筆とは土地を法的に分割すること

土地を法的に分割することを分筆と言います。元々一つだった土地を別々に登記することで、分筆登記と言います。

こんな時に分筆登記が必要

分筆登記をするケースは、複数人で相続した土地を分割する場合や、所有者が1人でも一つの土地の一部を違う目的で使用したい場合などです。

例えば、今まで畑として使用していた土地の一部に家を建てて、残りを畑として使用したい場合は、家を建てる部分の土地を分筆し、地目を「宅地」に変更する必要があります。

分筆の必須条件は土地の境界が定まっていること

ほとんどの土地は分筆可能ですが、「土地の境界が確定していない土地」は分筆登記が認められませんので、分割する境界をはっきり決めておく必要があります。

また、相続した土地が、長年お隣さんと境界の問題で揉めている場合などは分筆が難しい場合もあるでしょう。

境界を定めるためには、土地家屋調査士などに依頼し、法務局や役所が現地調査を行い、その資料を基に近隣の方々と立ち会いをして境界に杭打ちをし、その後に以下の書類を揃えて登記を申請します。

① 申請書

② 筆界確認書(境界確認書、境界の同意書、境界の協定書の3点必須)

③ 地積測量図

④ 現地案内図

もし、土地家屋調査士などの代理人が申請する場合は、代理権限証書(委任状)も必要です。

このように、分筆登記には時間もかかり、費用もかかります。

共有名義人は分筆した全ての土地に共有持分を持つことに

土地の分筆行為は共有名義人全員の合意が必要です。

また、共有名義の土地をそのまま分筆した場合、共有名義人は分筆した全ての土地に共有持分を持つことになります。上記の分筆登記申請書類に、土地の共有持分権を持つ全員の署名や委任状が必要です。

土地を兄弟で分ける場合でも、一旦共有名義人全員で分筆登記をしてからそれぞれの持分を譲渡しあうなど登記をしなおす必要があります。

分筆できない土地もある

前述したように、土地の境界が確定していない土地は分筆登記が認められませんが、以下のような場合も、分筆登記が認められないこともあります。

① 道路がない土地に道路があるように示した土地

② 不整形な土地

③ ひとつ一つの土地の接道が2m以下で、建築基準法の接道義務を満たしていない場合

相続した不動産が実家だけの場合など、土地の面積自体が狭くて、③のように、分けるに分けられない場合もあるかもしれません。

分筆の問題で困ったら

このように、共有名義の土地の分筆は持分のある名義人全員の協力が必要なため、大変難しくなる場合もあります。分筆の問題で悩んでいる方は、共有持分のある土地に強い弊社にぜひ一度ご相談下さい。